> La syntaxe cézanienne appliquée

Dans Gósol, le premier terrain d'essai de Picasso pour ses doutes cézanniens était le portrait et la nature morte,[1] deux genres transformés par le Maître d'Aix qui en a fait le lieu le plus fécond pour représenter la tension entre la quotidienneté et le strictement pictural. En effet, le pictural a transformé le quotidien en un lieu privilégié pour libérer la peinture des jougs de la narrativité, du naturalisme et de l'illusionnisme. Dans le village pyrénéen, Picasso a suivi une à une les procédures de cette libération,[2] expérimentant avec l'originalité du retour à l'origine de certaines esthétiques, comme la romane et l'ibérique, et réaménageant son complexe « musée imaginaire ».[3] La syntaxe cézannienne qu'il pratiqua comportait quelques façons bien définies « d’aller sur le motif », de regarder vers la présentation picturale et de rejeter la représentation, faisant de la modernité un primitivisme non évasioniste.[4] Nous nous intéresserons à quinze de ces façons à travers quinze œuvres gosolanes. Les figures 1–4 peuvent être considérées comme les premières œuvres modernes de Picasso.

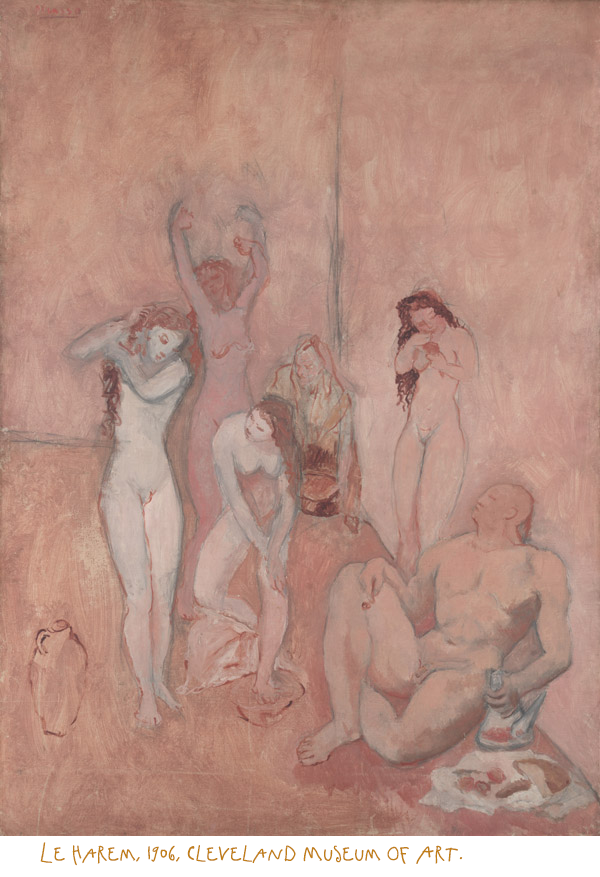

- Revendication de la répétitivité (Le Harem, Fig.1)

- Asymétrie (comme dans Femme au foulard –Fernande, Fig. 2)

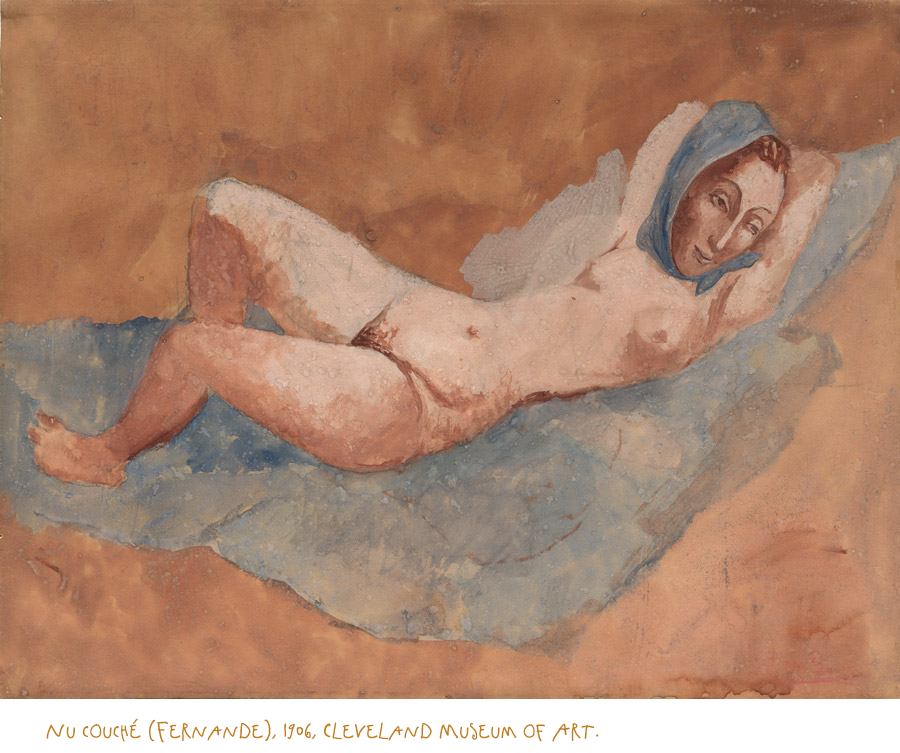

- Dislocation (Nu couché –Fernande, Fig. 3)

- Conversion de figures en icônes (Femme aux pains, Fig. 4)

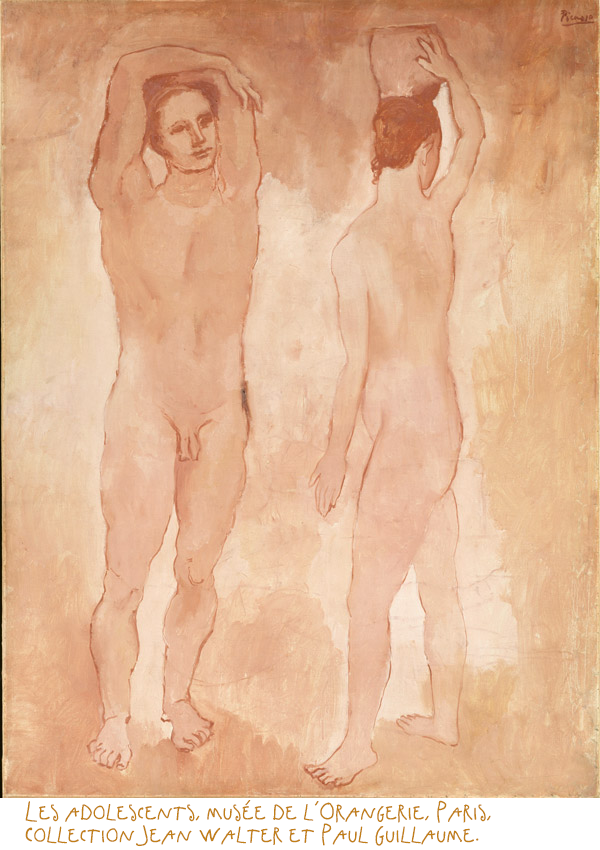

- Revitalisation des archaïsmes artistiques avec un regard nouveau et anti-illusionniste (Les Adolescents, Fig. 5)

- Liaison de la forme et du fond dans un continuum (Les paysans, Fig. 6)

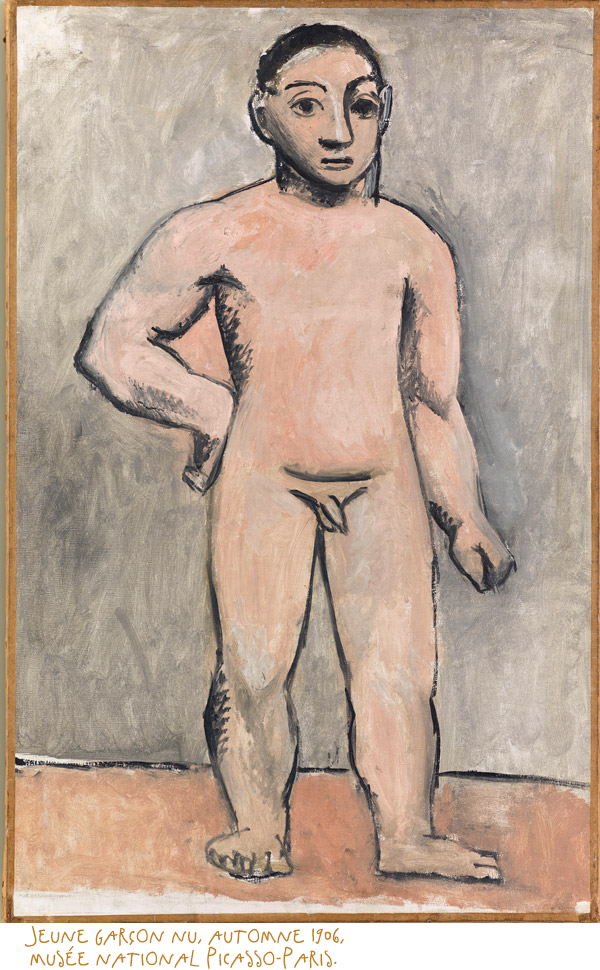

- Tension entre la frontalité et la profondeur et accent mis sur les contours. (Garçon nu, Fig. 7)

- Élimination de l'anecdote et du récit et accent mis sur les contours (Torse de jeune fille, Fig. 8)

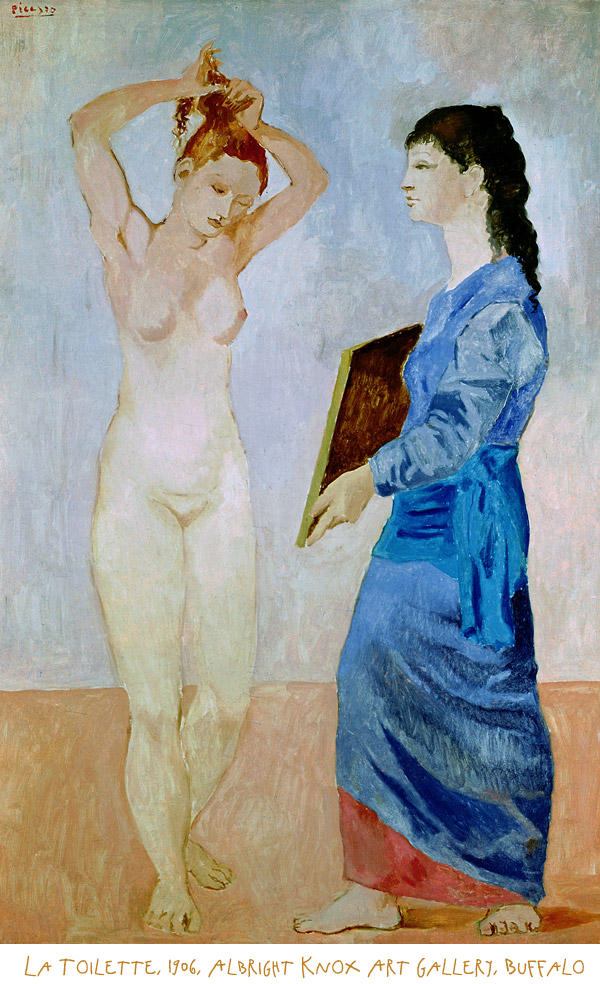

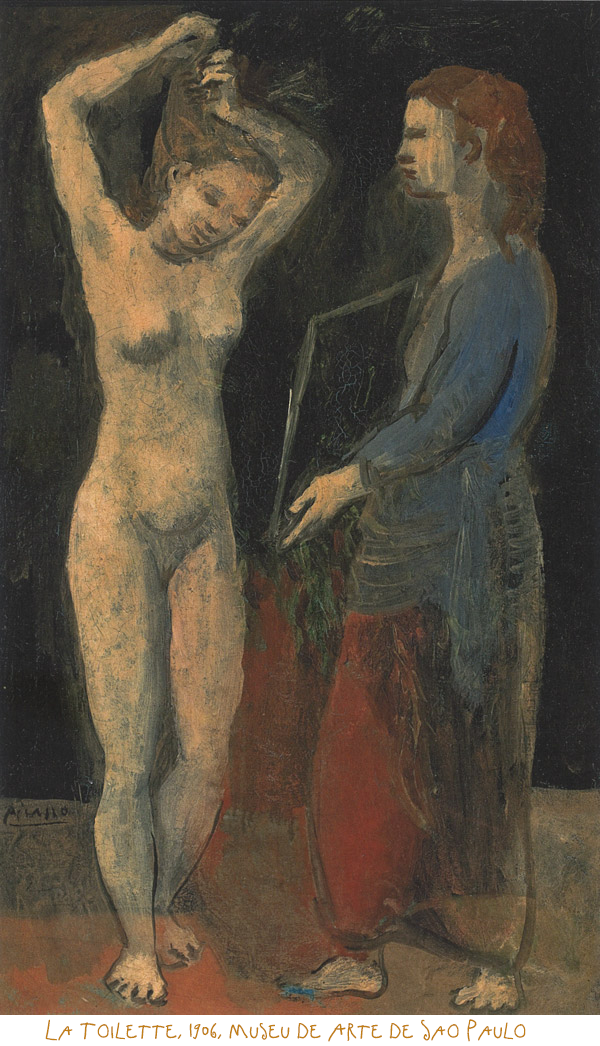

- Accent mis sur la simplification par le stéréotype (La Toilette, Fig. 9),

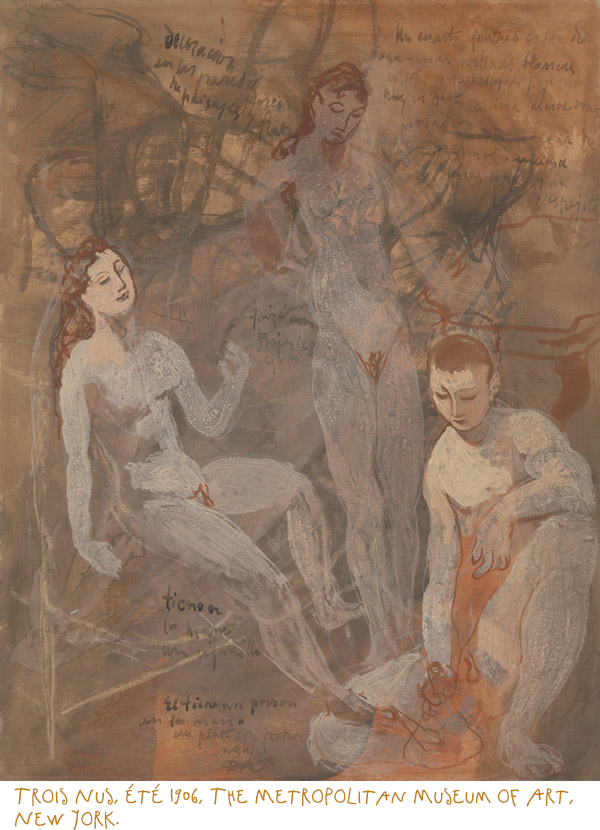

- Revendication de l’inachevé (Trois nus, Fig.10)

- Conversion des scènes en scénarios (Petite fille et chèvre, Fig. 11).

- Traitement des figures comme des objets (Les Adolescents, Fig. 12, concernant la figure de droite).

- Pluralité de points de vue et perturbation du regard (La Coiffure, Fig. 13) [5]

- Choix du sculptural et du monumental par un coup de pinceau structurant et constructif (Nu féminin debout, Fig. 14),

- Processus d'anonymat et d'éloignement (La Toilette avec fond sombre, Fig. 15)

Ces quinze façons « d’aller sur le motif » convergent dans le Portrait de Gertrude Stein et dans Les Demoiselles d'Avignon qui doivent être considérées, dans une large mesure, comme l'hommage de Picasso à Cézanne (notamment à Madame Cézanne avec éventail et aux différentes versions des Baigneuses). Cette convergence montre comment, dès l'été 1906, Pau de Gósol revendique l'héritage de Paul Cézanne. Ce n'était cependant que le début de l'histoire de cette généalogie particulière. Picasso a adopté les gestes plastiques de Cézanne aussi naturellement que les fils héritent des gestes de leurs parents, et il les a exercés à chaque fois que son expérimentation obsessionnelle l'a mené vers des lieux inconnus, comme celui qui part, sachant qu’il pourra toujours rentrer chez lui.[6]

La lignée Cézanne-Picasso commença à Gósol (1906), résonna à Horta de Sant Joan (1909)[7] et se termina à Vauvenargues (principalement de 1959 à 1961). Pau de Gósol, Pablo Picasso et Paul Cézanne se sont retrouvés sur un parcours de près de soixante ans qui a conduit Picasso de sa naissance en tant que peintre moderne au Pedraforca à son enterrement sur la face nord de la montagne Sainte-Victoire, non loin de la tombe de Cézanne. Picasso avait à Vauvenargues quatre magnifiques Cézanne, et il acheta, pour la même raison, à soixante-dix-huit ans la « vraie » [8] Sainte-Victoire : il voulait être le petit-fils de Cézanne[9], même si cela impliquait d’acheter le lieu.

Le voyage de Picasso à Gósol eut lieu quarante-quatre ans avant sa retraite à Vauvenarges, et fut particulièrement prémonitoire. En 1906, le village pyrénéen était un lieu d'une solennité austère (il l'est d’ailleurs toujours aujourd'hui). Picasso n'y est resté que huit semaines, mais trois cent deux œuvres (en comptant tout ce qu'il a produit) sont attribuables à cette période.[10] Ces œuvres comprennent une vingtaine de peintures à l'huile et plusieurs gouaches. Elles ont constitué la révolution fondatrice de l'œuvre à venir de Picasso, car elles ont été, d'une part, un abandon radical et presque violent des périodes rose et bleue, c'est-à-dire - disons - de la production antérieure, et, d'autre part, un moment privilégié de découvertes plastiques pour tout ce qui est venu ensuite, en particulier pour le Portrait de Gertrude Stein et Les Demoiselles d’Avignon.[11]

[1] Sur la relation entre les natures mortes de Cézanne et de Picasso des années 1906-7, voir : Elisabeth Cowling, « Le drame de l’homme », p. 34–54, voir en particulier p. 48–52.

[2] Cette libération a également eu ses moments de dialectique négative de Picasso envers Cézanne, puisque Picasso tentait de cesser de suivre le maître d'Aix de façon trop académique et de sortir de l'immobilisme dans ce que Stein appelle ses échecs (voir note 26). Sur cette question, voir Denis Coutagne, « Contre Cézanne », 221–8.

[3] L'esthétique ibérique est également incarnée par une sculpture d'Enric Casanovas datant de 1907, dont l'emplacement est actuellement inconnu. Voir Susanna Portell (Ed.), catalogue Enric Casanovas. Escultor i amic (Girona: Fundació Caixa de Girona, 2008), p. 27. Sur cette sculpture et sur l'intersection entre le primitivisme et la modernité en Catalogne au début du vingtième siècle voir : Teresa Camps, « El nostre primitivisme », dans « L’avantguarda de l’escultura catalana » (Barcelona: Centre d’Art Santa Mònica, 1989), p. 31.

[4] Ce point de vue s'apparente à celui de Pierre Cabanne, Le Siècle, chap. IV: « Montmartre et le Bateau-Lavoir” », p. 236–43.

[5] Travail probablement commencé à Gósol et terminé à Paris.

[6] Comme témoin de cette singulière filiation, notons que Picasso, dans son âge avancé, conservait avec zèle dans sa table de chevet une lettre que Cézanne avait adressée à son fils. Voir Bruno Ely, « Le château de Picasso à Vauvenargues », dans Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso Cézanne, 193–203 et « Picasso, la période de Vauvenargues », dans Billoret-Bourdy et Guérin (Eds.), Picasso Cézanne, 231–65.

[7] Étant là-bas pour la première fois en 1898.

[8] Lorsque Picasso acheta le château de Vauvenargues en 1958, il dit à Kahnweiler au téléphone qu'il avait acheté "la Sainte-Victoire de Cézanne" ; lorsque le marchand d'art lui a demandé laquelle, Picasso a répondu « la vraie ». Voir Ely, « Hommage de Pablo Picasso », p. 193–203, en particulier p. 196.

[9] Sur la volonté de Picasso d'être « le petit-fils de Cézanne » voir, Daix, Dictionnaire, p.181 sur sa volonté d'être « le fils de Cézanne » et le protégé de son esprit : Brassaï, Conversations, p. 104.

[10] Pour l'instant, le catalogue complet se trouve à la fin de mon livre Picasso, un verano para la modernidad. Ce livre inclut des informations de : Georges Boudaille, Picasso première époque 1881–1906. Périodes Bleue et Rose (Paris: Musée Personnel, 1964); Douglas Cooper, Picasso. Carnet Catalan (Paris: Berggruen, 1958); Pierre Daix, Picasso, dibujos 1899–1917, Catalogue de l’exposition à l’IVAM à Valence (Valencia: IVAM, 1989); Pierre Daix – Georges Boudalle, Jean Rosselet (col.), Picasso 1900—1906: Catalogue raisonné de l'œuvre peint (Neuchâtel: Éditions Ides et Calendes, 1966, réimprimé en 1988); Arnold Glimcher, Marc Glimcher, Mark Pollard, Je suis le cahier. The Sketchbooks of Picasso (New York: Pace Gallery, 1986). Marilyn McCully (Ed.), Picasso. The Early years (Washington: National Gallery: 1997); Josep Palau i Fabre, Picasso vivent. 1881–1907 (Barcelone: Polígrafa, 1980); Werner Spies, Picasso Sculpteur (Paris: Artemis –1983–, 2000) ; Christian Zervos, Pablo Picasso. Vol. I: Œuvres de 1895 à 1906. Vol. 2*: Œuvres de 1906 à 1912, 1912. Vol. 2**: Oeuvres de 1912 à 1917 (ce volume contient un supplément avec les œuvres de la période 1906 –1917). Vol. 6: Supplément aux volumes 1 à 5 (1970). Vol. 22: Supplément aux années 1903–1906 (Paris: Éditions Cahiers d'Art, respectivement 1932, 1942, 1970); Christian Zervos, Dessins de Picasso 1892–1948 (Paris: Éditions Cahiers d'art, 1949); Catalogue Picasso 1905-1906. (Museu Picasso de Barcelona; Kunstmuseum, Bern: Barcelona, Electra, 1992).

[11] En référence à cette utilisation de "avant" et "après", voir Stein, Picasso, p. 16 et 22.

Sommaire

Sommaire