Une galerie délibérément tournée vers l’international

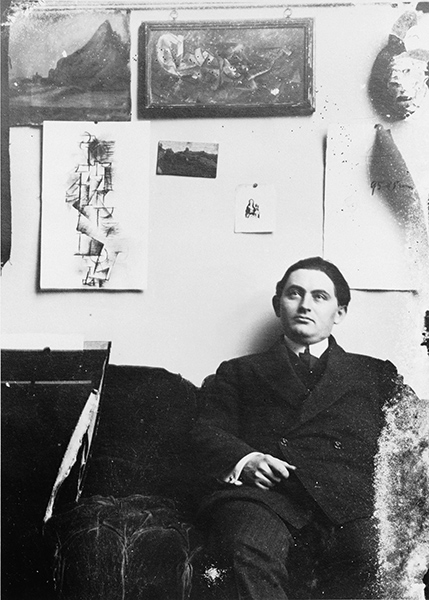

Un mouvement artistique que le jeune galeriste visionnaire décide de soutenir et de valoriser en informant les revues d’art étrangères des productions des artistes qu’il défend. « Je n'avais pas le moindre doute ni quant à la valeur esthétique de ces tableaux, ni quant à leur importance dans l'évolution de la peinture, car je ne connaissais pas le commerce de la peinture, mais je connaissais la peinture. »[1] Kahnweiler avait pour habitude de photographier les œuvres des artistes de sa galerie, ce qui n’était pas coutumier à cette époque. Il put ainsi diffuser les travaux, communiquer autour et rassembler des informations précieuses pour la connaissance des productions d’alors.

De nombreux échanges et correspondances entre Braque, Picasso et Kahnweiler montrent à la fois la confiance établie entre eux trois, l’effervescence créatrice et l’intimité des deux artistes : « Mon cher ami, il a bien des jours que je ne vous ai pas écrit, mais avec Braque nous avons fait tellement de promenades et de causeries d’art que le temps a passé […].[2] Le galeriste est ainsi informé des recherches des deux amis réalisées à Sorgues, où Picasso s’est enfui avec Eva, son nouvel amour, des premiers papiers collés de Braque, qui apportera des changements importants dans le travail de Picasso.

Un contrat scellant un accord entre Picasso et la galerie interviendra en 1912. Kahnweiler signe également en 1913 avec Juan Gris, Maurice de Vlaminck et Fernand Léger. Les artistes produisent et s’engagent à livrer des œuvres de façon régulière, tandis que le galeriste leur assure des mensualités et, de fait, un confort matériel appréciable.

Kahnweiler organise des expositions à l’international, notamment à Berlin, Londres et Amsterdam, et assure les ventes auprès d’un réseau de collectionneurs étrangers. Il poursuit une politique de « marketing international » exclusif et efficace, en plaçant stratégiquement des œuvres cubistes de Picasso, Braque, Gris et Léger dans des expositions d'avant-garde allant de la Modern Munich Gallery de Heinrich Thannhauser à la Washington Square Gallery de Michael Brenner. Ce qui, paradoxalement, était plus facile à faire qu’en France.

[1] Cité par Yve-Alain BOIS, « Kahnweiler Daniel-Henry - (1884-1979) », Encyclopædia Universalis [en ligne], URL : http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/daniel-henry-kahnweiler/

[2] Lettre de Picasso à Kahnweiler, Sorgues, dimanches 11 août 1912. Publiée dans Pierre Daix, Dictionnaire Picasso, éditions Robert Laffont, 1995.

Sommaire

Sommaire