Picasso « l’étranger »

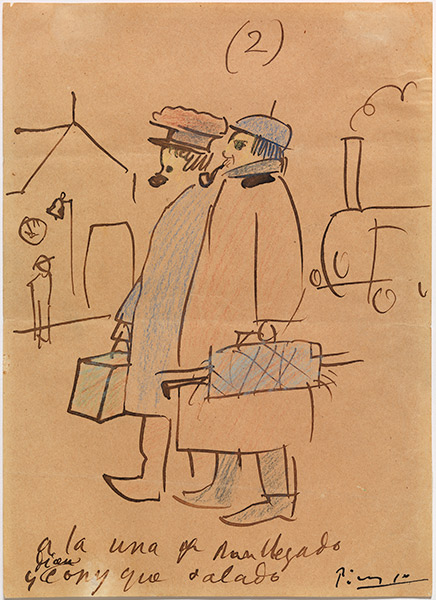

Une somme impressionnante qui relate autant la vie de l’artiste qu’un siècle d’histoire de la France, de ses idées et de ses conflits. Le livre d’Annie Cohen-Solal se parcourt comme un roman tant l’écriture fluide emporte le lecteur dans une épopée incroyable. Le propos de l’auteure est ici de montrer les aléas, les refus administratifs et les déceptions auxquels sont confrontés les étrangers installés sur le territoire. Aussi illustre fut-il de son vivant, Picasso n’a pas échappé aux tracasseries, aux chicaneries de fonctionnaires sourcilleux. Il a été « suivi » dès 1901 par les Renseignements généraux, complétant au gré des événements politiques un dossier (n° 76.664, dossier d’étranger, préfecture de police, direction de la police générale) dans lequel figurent ses différentes demandes ou ses réponses. Annie Cohen-Solal a accompli un travail de recherche poussé, retrouvant par exemple l’auteur du funeste rapport du 25 mai 1940, dont le contenu très critique et d’une grande violence empêcha l’artiste d’obtenir la naturalisation française dont il avait fait la demande officielle. Picasso devant même être considéré comme « suspect » selon les critères de l’époque.

L’auteure nous renseigne sur les positions de Picasso, ses interrogations, sa détresse parfois, ses débuts difficiles, ses amitiés, ses choix politiques et l’évolution de son travail. Elle montre l’engouement des jeunes conservateurs de musées, tel Alfred Barr aux États-Unis et le peu d’empressement en France pour reconnaitre le talent de cet artiste, résolument « étranger », qui veut en remontrer aux peintres académiques bien installés. Critiques sans pitié, politiques incrédules, visiteurs d’expositions perplexes, rien ne sera épargné à Picasso tandis que sa réputation va grandissant à l’international.

Annie Cohen-Solal rassemble des notes, des témoignages retrouvés, des lettres, des souvenirs publiés, des photographies, et nous fait partager son émotion à chaque découverte, au fil de ses recherches. La conduite de Picasso a-t-elle été dictée par son statut ? Parfois, sans doute, surtout pendant la période sombre de l’Occupation, particulièrement compliquée pour les « étrangers » et qui plus est, dans son cas, enclins à soutenir les Républicains espagnols.

D’abord traité d’anarchiste, puis d’inquiétant communiste, la suspicion des autorités l’a poursuivi. Absent des collections publiques françaises jusqu’en 1947, le « camarade » Picasso, très sollicité après son adhésion au PCF en 1944 habilement relayée par le Parti, donne tableaux et dessins aux villes qui en font la demande. En 1947, Jean Cassou (directeur du musée national d’Art moderne) et Georges Salles (directeur des Musées nationaux) font –enfin – magistralement entrer l’artiste au musée national d’Art moderne, en compagnie d’artistes contemporains jusqu’alors boudés par les institutions. Marqué par le mépris glaçant de l’administration dont il fut victime, Picasso prend sa revanche : les dix œuvres qu’il juge représentatives de son cheminement personnel sont méticuleusement choisies par lui et il fait une donation, refusant le montant proposé pour l’acquisition de ces tableaux, dès lors qu’il n’en a plus besoin. Cette aide aurait été si précieuse les décennies précédentes…

Fidèle en amitié et en convictions, Picasso a traversé le siècle en subissant les aléas de l’histoire. Ce livre révèle ce qui signifie le statut peu enviable d’étranger sur le territoire. Par le biais de ce parcours exceptionnel, c’est toute la politique migratoire qui révèle ses petits secrets, ses infamies comme ses règles strictes et ses consignes.

Annie Cohen-Solal, Un étranger nommé Picasso, éditions Fayard, 2021, 730 pages, 28€.

Sommaire

Sommaire