La provocation de l’inintelligible

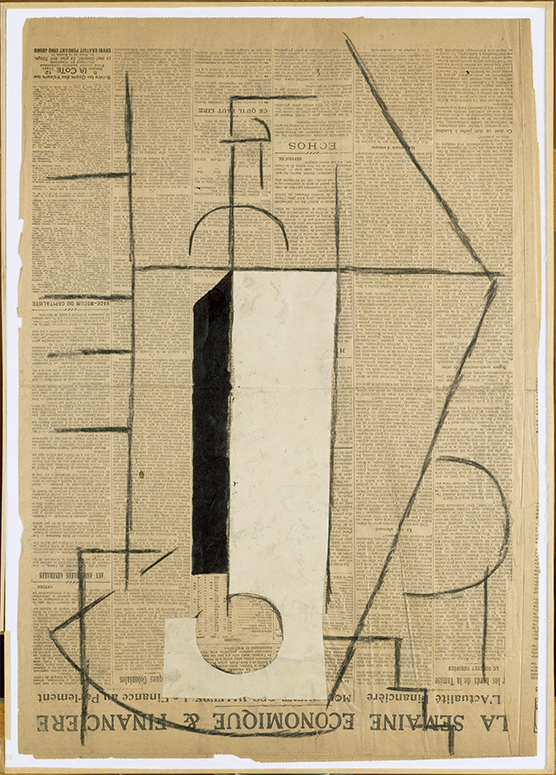

La présentation inhabituelle d’un journal placardé et vu contre un mur plutôt que lu en plongée, et disposé de surcroit sens dessus-dessous, crée une perte de repères pour le spectateur. Dans son nouveau contexte de présentation (et hors contorsions inhabituelles), le journal devient illisible, au sens littéral du terme. Par ailleurs, dans le contexte culturel de 1912 où l’œuvre d’art est nécessairement une représentation, cette illisibilité du journal est renforcée par l’absence d’une quelconque figure immédiatement identifiable (objet ? portrait ? paysage ?,…). L’illisibilité du fond et l’indistinction de la figure construisent, ensemble, l’isotopie de l’inintelligibilité. Cette isotopie régit l’œuvre ; elle est donc la mesure de l’ensemble des lectures possibles. Plusieurs lectures sont sans doute possibles mais pas toutes. Les interprétations acceptables ne peuvent faire l’impasse sur la question d’un sens non immédiat.

La sémiotique considère que l’inintelligibilité n’est qu’une configuration de surface, justiciable à un niveau plus profond d’un dispositif sémio-narratif particulier. L’inintelligibilité est donc la conversion du dispositif suivant :

- Au niveau discursif : Le spectateur ne comprend pas le sens du papier collé. L’auteur, si.

- Au niveau sémio-narratif : le Sujet « spectateur » est disjoint de l’Objet (sens de l’œuvre). Il s’oppose à l’Anti-Sujet « auteur » conjoint à l’Objet. Le Sujet est modalisé par le /ne pas savoir/ alors que l’Anti-Sujet est modalisé par le /savoir/.

Or, il suffit que deux sujets ne disposent pas d’un même savoir sur un objet pour que ce savoir devienne lui-même un objet de valeur et donc un enjeu narratif. L’inintelligibilité de ce papier collé est donc descriptible sous la forme d’un récit construit sur la dimension du savoir (on parle de dimension cognitive). Le sens de cette œuvre est-il un secret à percer, jalousement gardé par l’auteur ? une imposture de cet auteur, car il n’y a, tout compte fait, aucune figure ? ou plutôt un défi à trouver du sens là où, apparemment, il n’y en a pas ?…

Par ailleurs, l’inintelligibilité est mise en place intentionnellement. Or, un énoncé – ici une œuvre d’art – qui construit sa propre inintelligibilité peut s’analyser sous la forme culturelle de la provocation. Ce que l’on nomme « provocation » implique à nouveau un récit, placé ici sur la dimension passionnelle. Au niveau des structures sémio-narratives, le Sujet « spectateur » doit relever la provocation (Objet) lancée par le Destinateur « auteur ».

A ce stade de réflexion, et avant même d’avoir parlé d’une quelconque bouteille, deux récits sont donc déjà construits par le papier collé : l’histoire d’un spectateur qui doit relever une provocation et une quête de sens stimulée par une œuvre d’art.

Le premier récit s’inscrit sur une dimension passionnelle : la provocation. Le second récit s’inscrit sur la dimension cognitive : interpréter le sens d’un papier collé. Ces deux récits sont hiérarchisés : l’état du sujet passionné dépend de son interprétation de l’œuvre.

Intéressons-nous à la dimension cognitive. Ce papier collé, qui est le seul énoncé, permet-il au spectateur d’interpréter de cette œuvre ? Et si oui, comment ? En d’autres termes, ce papier collé, seul mode d’accession au sens, organise-t-il sa propre lecture ?

Sommaire

Sommaire