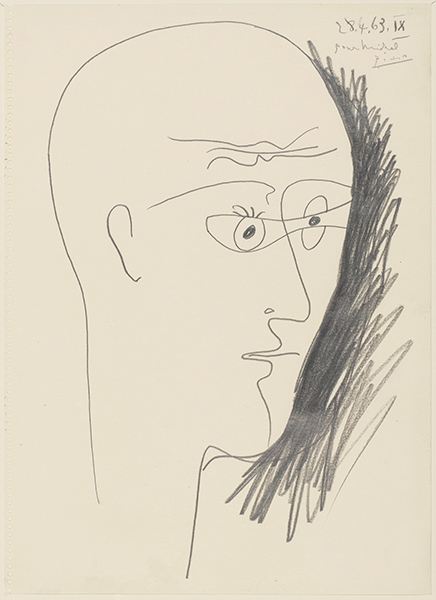

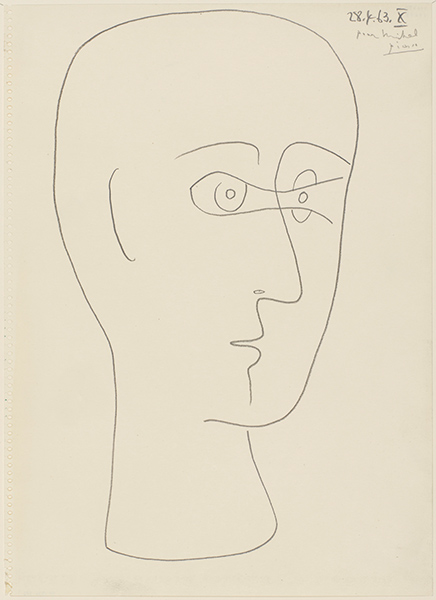

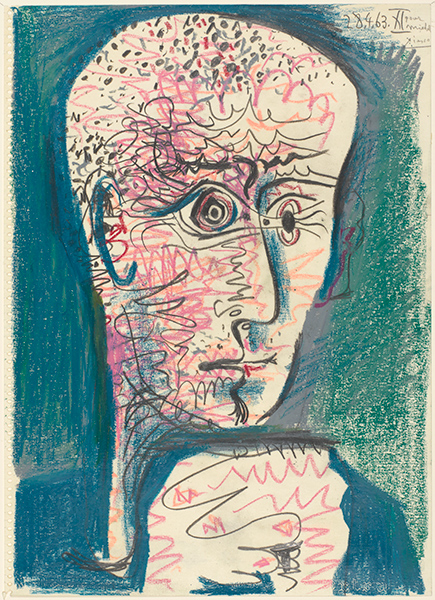

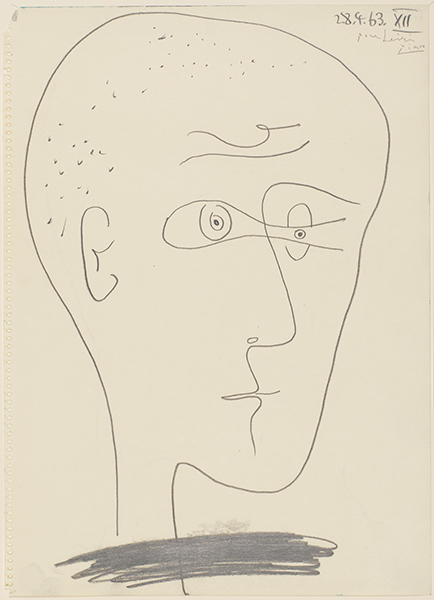

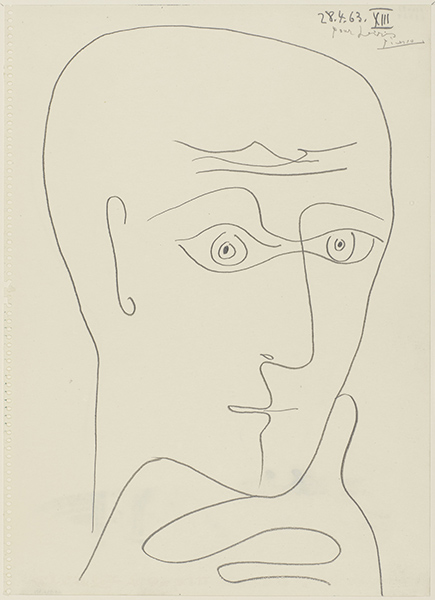

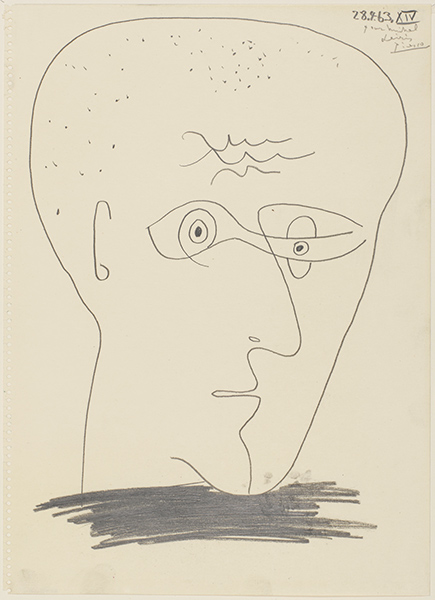

La rencontre avec Pablo Picasso

Michel Leiris, né le 20 avril 1901, fréquente dès 1919 les milieux artistiques parisiens. Il sera en particulier fasciné par le jazz, dès ses balbutiements dans la capitale, comme ont pu l’être beaucoup de surréalistes à l’instar de Salmon, Crevel ou Soupault. En 1921, Leiris, qui s’essaie à différents petits métiers, commence à écrire, mais, dira-t-il plus tard « sans projet ». La littérature ne représente pour lui que l’unique but, « après la négation du reste » [1]. Il rencontre notamment Max Jacob et André Masson, avec qui il se rend ponctuellement aux « dimanches de Boulogne » des Kahnweiler à la fin de 1922, puis de façon assidue à partir de l’été 1923. Masson illustre Simulacres, son tout premier recueil, publié par le galeriste Daniel-Henry Kahnweiler (1884-1978) en 1925.

Grâce à ces fréquentations, il entre tout naturellement en contact avec Picasso, que Kahnweiler lui présente brièvement en 1924. Les Kahnweiler, d’un naturel convivial, aiment la communauté, apprécient la présence de leurs amis artistes et écrivains. Ainsi, entre 1923 et 1927, ils ont pris l’habitude de recevoir tous les dimanches. Après-midi sans façon, on ne parle ni d’argent, ni de contrats, mais volontiers de peinture, de littérature ou des petites affaires du moment. Qu’ils se nomment Georges Bataille ou Élie Lascaux, Léonce Rosenberg ou Juan Gris (qui habite juste à côté), Érik Satie ou Henri Laurens, Gertrude Stein ou Tristan Tzara, ils parlent, rient, s’empoignent parfois, mais aucun ne raterait ce rendez-vous hebdomadaire attendu comme « la récompense de la semaine finissante ». Aux dimanches de Boulogne se côtoient les habitués, les visiteurs qui reviennent et les gens de passage. Mentor, doté d’une grande assurance intellectuelle, Kahnweiler présente les uns aux autres, rassure ceux qui en ont besoin, s’inquiète des artistes et de leur production et se trouve grâce à ces rencontres au centre de la vie intellectuelle de la jeune génération.

Michel Leiris raconte sa première vraie rencontre avec Picasso: « Je remontais la rue La Boétie, quand j’aperçus Picasso, marchant sur le même trottoir que moi et dans le sens opposé, en sorte que nous nous croiserions d’ici peu de secondes. Que devais-je faire ? Saluer (mais dans ce cas, j’aurais eu l’air de me prévaloir de notre précédente et si fugace entrevue, pour imposer mon souvenir au grand peintre). Marcher les yeux fixés droit devant moi et faire comme si je ne le voyais pas (mais j’eusse risqué alors de paraître étrangement impoli si, par hasard, j’étais reconnu par l’intéressé). Nulle des deux solutions n’était satisfaisante et je ne trouvais donc dans un cruel embarras. J’en étais encore à peser le pour et le contre, sans parvenir à un choix, quand je vis, à deux pas de moi, un Picasso qui s’avançait la main tendue et me disait, comme s’il m’avait toujours connu : “Bonjour Leiris ! Alors, vous travaillez ?” Je lui répondis, bien sûr que oui, en rougissant fortement. » Leiris continue : « Si je rapporte cette anecdote... C’est parce qu’elle me semble illustrer l’un des aspects les plus admirables du génie de Picasso : son infinie curiosité de ce que font les autres, cette prodigieuse ouverture d’esprit grâce à laquelle il peut traiter de pair à compagnon avec quiconque, et l’espèce de doute méthodique qui, l’empêchant de se mettre sur un piédestal, lui a permis de garder intacte – à travers les années – sa passion de recherche. » [2]

[1] Biffures, La Règle du jeu, I, 1948 p.221, voir la bio-bibliographie établie par Louis Yvert pour l’édition de la Pléiade, 1993 et disponible sous une forme élargie sur le site www.michel-leiris.fr

[2] Michel Leiris, texte de 1961 publié dans le Patriote de Nice et du Sud-Est. Repris dans Écrits sur l’art, édition établie par Pierre Vilar, CNRS éditions, 2011

Sommaire

Sommaire