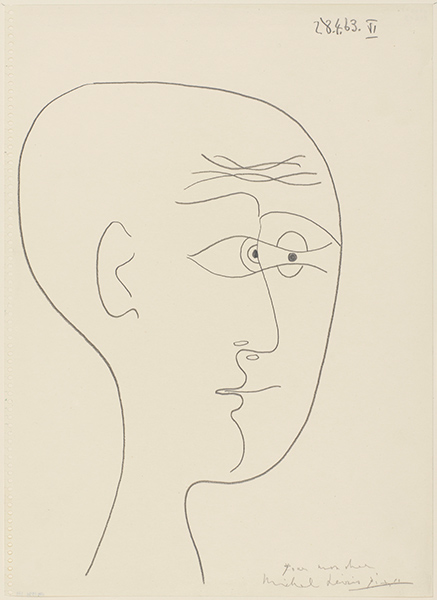

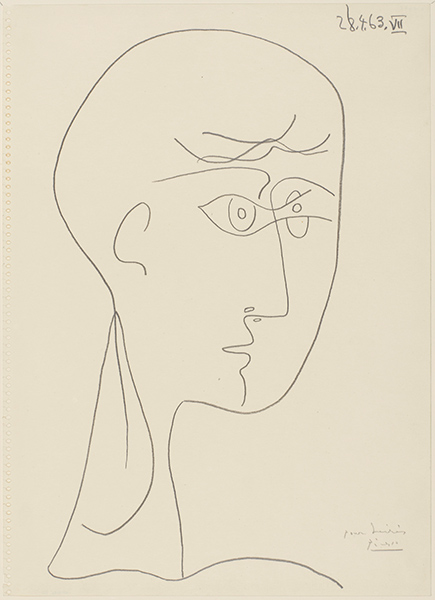

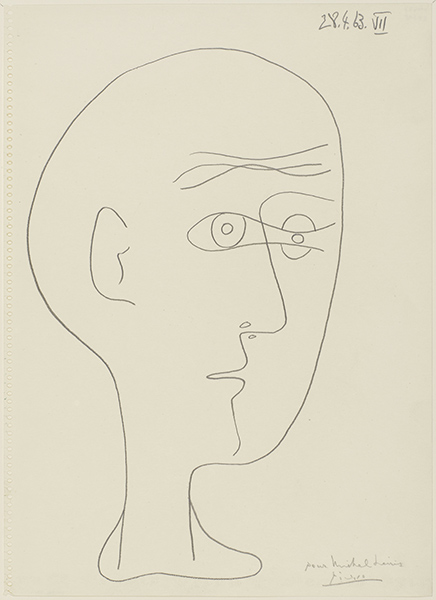

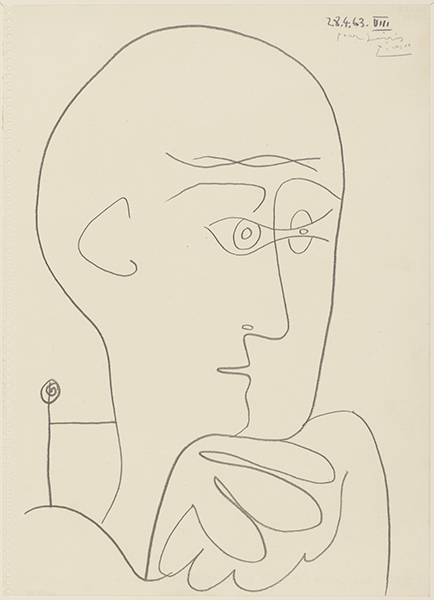

Michel Leiris, l’écrivain ethnologue

Comme écrivain dans le siècle, on conviendra qu’il est difficile de faire plus emblématique que Michel Leiris. Surréaliste en 1924 et communiste deux ans plus tard, il rejoint la revue Documents en 1929. Il y aura la mission Dakar-Djibouti, la psychanalyse, le Musée de l’Homme. Il y aura des écrits, enfin, qui ont marqué différents champs : L’Afrique fantôme (1934), la quête autobiographique avec L’Âge d’Homme (1939) et La Règle du Jeu (Biffures, Fourbis, Fibrilles, Frêle bruit, quatre récits biographiques publiés entre 1948 et 1976) et même la tauromachie (Miroir de la tauromachie, 1938).

La masse de ses Écrits sur l’art montre une fréquentation assidue et sensible des artistes de son temps. « L’écrivain a fini par masquer l’ethnologue, alors qu’ils restent inséparables. Les écrits savants de Leiris sont des textes, l’œuvre littéraire est nourrie d’une ethnologie retournée vers soi. L’autre, dans sa singularité, et les cultures extérieures, dans leurs différences, reportent nécessairement à l’interrogation personnelle. L’ethnologie de l’autre est aussi une “ethnologie” du je ; seul Michel Leiris sut reconnaître totalement cette contrainte et s’y soumettre jusque dans ses conséquences extrêmes » écrira Georges Balandier à sa mort, le 30 septembre 1990 [1]. Il s’est lui-même appliqué à brouiller les pistes en se décrivant comme « un crabe à la démarche oblique », « un énergumène qui n’a jamais cassé de vitre », « un révolutionnaire que ses habitudes paralysent et que la vue du sang ferait presque blêmir », « un athée adorateur de la lune »…

Comme le remarque Philippe Lejeune, « le critique se trouve fort embarrassé pour parler de Leiris : tout essai de méthode risque d’être rendu dérisoire par la méthode de Leiris : coup d’épée dans l’eau, enfonçage de portes ouvertes. […] L’œuvre de Leiris est construite systématiquement et intentionnellement selon des procédés de base qui exploitent les structures mises en évidence par les « sciences humaines ». Et sa connaissance des sciences humaines n’est pas, comme pour beaucoup de critiques, apprentissage livresque et superficiel, mais expérience vécue originellement dans un travail : jeu de décomposition du langage poétique à partir de 1925 ; discours de l’analysant pendant sa cure à épisodes ; travail de professionnel de l’ethnographie, fondation avec Bataille et Caillois du Collège de Sociologie, etc. » [2]

Déroutante à tout point de vue, son œuvre reste fascinante et complexe.

[1] Le Monde, 3 octobre 1990

[2] Philippe Lejeune, Lire Leiris, autobiographie et langage, Klincksieck, 1975, accessible en ligne sur le site de l’auteur www.autopacte.org

Sommaire

Sommaire