Garder l’art en vie

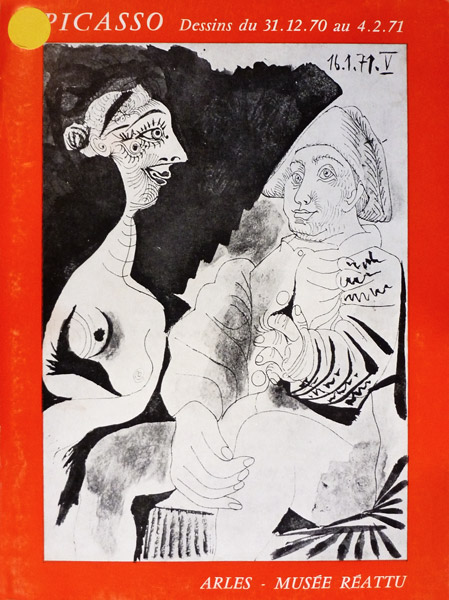

Ce corpus de dessins s’intègre dans ce que les historiens de l’art appellent communément « la période finale », mais le commencement de celle-ci ne débute pas au même moment selon les critères des uns et des autres. Elle n’avait rien, pour Picasso, d’une « période finale », même si sa production a du être interrompue plusieurs mois en 1965. L’artiste sait, sent, se doute que son travail cessera, mais il n’en a cure. Il dessine, peint, grave, fabrique tant qu’il peut, même s’il a cessé la sculpture, sentant l’urgence d’extraire l’essentiel de ses créations et la possibilité de découvrir d’autres formes d’expression. Il multiplie avec virtuosité les expériences jusqu’à leurs limites ultimes, tant et si bien que les critiques comme les historiens ont longtemps boudé cette période artistique parfois incompréhensible. Il veut vérifier que l’âge et la maladie ne lui ont pas enlevé sa maîtrise parfaite des matériaux. La réussite de ses travaux de gravure, si minutieux, ont su le convaincre qu’il n’en était rien. Picasso travaille dans la conscience de ce qui lui reste à explorer, à léguer aux générations plus jeunes, comme s’il craignait de voir l’art mourir avec lui. Hélène Parmelin, qui faisait partie des rares personnes auprès de qui Picasso parlait librement de ses doutes, évoque dans son livre Voyage en Picasso, les derniers propos de l’artiste : « Il me semble que j’approche de quelques chose […]. J’arrive à dire des choses… Je n’ai fait que commencer… Ce qu’il me faudrait, c’est trouver le naturel, le moyen de rendre la chose naturelle. Que la peinture soit tellement intelligente qu’elle devienne la même chose que la vie […]. »

En mai 1970, une grande exposition Picasso est organisée au Palais des Papes, d’Avignon. La plupart des cent-soixante-cinq œuvres sont inconnues, elles ont été réalisées entre 1969 et le début de l’année 1970. Yvonne Zervos en assure le commissariat, mais mourut peu de temps avant l’ouverture. Là aussi, Picasso ne se refuse rien, s’accorde toute liberté et l’exposition est littéralement éreintée par la critique, comme le sera également celle de 1973. Elle fait scandale parce qu’elle est accrochée dans la Grande Chapelle et surtout parce que Picasso prend des libertés avec son métier, que beaucoup de ses toiles sont teintées d’érotisme « à l’encontre de la morale publique et du bon goût ». Son travail est mal perçu étant donné l’âge de l’artiste, que Douglas Cooper, peu charitable, qualifiera sans complaisance en 1973 dans Connaissance des arts comme « un vieillard frénétique dans l’antichambre de la mort ».

Sommaire

Sommaire