Arles et le Musée Reattu

L’exposition devient petit à petit réalité. Le musée restauré, le rayonnement culturel de la ville d’Arles grâce, notamment, au festival devenu depuis les Rencontre d’Arles incitent Jean-Maurice Rouquette et Lucien Clergue à faire de ce moment un événement d’exception. Ils souhaitent ardemment que l’artiste s’associe à ce projet, qu’il s’en empare, qu’il se l’approprie. Le photographe, qui a sa confiance, et le conservateur, qui voue au maître une admiration réelle, aimeraient le fêter dans les salles du musée.

Deux mois plus tard, le 24 mai, Picasso l’appelle de nouveau et lui dit : « tu devrais venir, j’ai une surprise pour toi ». Le rendez-vous est pris pour le lendemain, auquel Rouquette, cette fois, se rend seul. « J’ai préparé des choses, j’ai eu quelques idées, tu vas regarder si il y a des choses qui te plairaient pour ton exposition. » L’atelier regorge de papiers lus, découpés, triés ou non, conservés « parce qu’ils pourront servir pour travailler ». Il y en a partout. Jean-Maurice Rouquette se souvient : « la maison était jonchée de colis. Tous les matins Picasso recevait des sacs entiers. » L’engouement pour le papier, la chose imprimée, est une constante chez l’artiste, et il continue de trier la masse phénoménale de courrier qui lui arrive chaque jour.

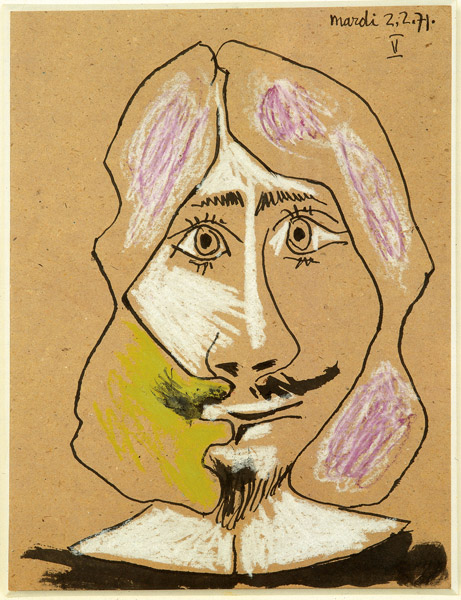

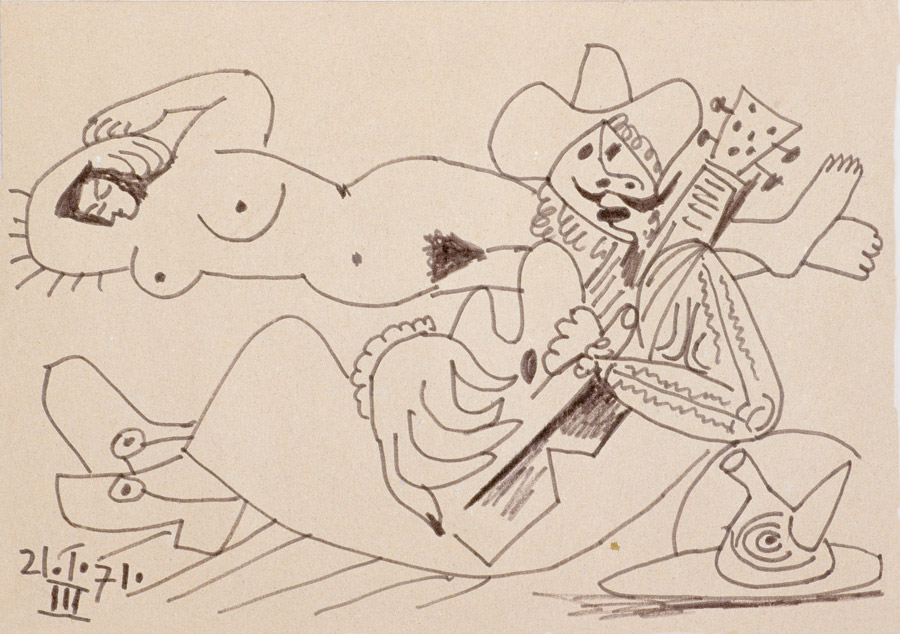

Picasso s’absente quelques instants et revient, chargé de cartons à dessin. Rouquette raconte, encore ému à ce souvenir : « Sous mes yeux éblouis défilait une série inimaginable de véritables petits chefs-d’œuvre récents. C’était inouï, par le nombre, par la beauté du trait. » Picasso instaurait subtilement l'art du déséquilibre dans chaque composition, faisait dialoguer les blancs et les noirs, les pleins et les vides, les traits et la couleur. C’était la suite de la collection des cent-quatre-vingt-quatorze dessins présentés à la galerie Leiris à Paris. Passé le moment de sidération, il fallut faire un choix et ce ne fut évidemment pas simple. En regardant ensemble, ils en extraient cinquante-sept, échelonnés entre le 31 décembre 1970 et le 4 février 1971, Jacqueline incite alors le peintre à donner la sélection au musée. Picasso, pourtant très généreux, avait du mal à se séparer de ses œuvres. Daniel-Henry Kahnweiler, son illustre marchand, suggérait comme explication à cela que l’artiste peignait comme l’on tient un journal intime, comme une sorte d’autobiographie que l’on peine à dévoiler, que l’on garde pour soi. L’attente est donc longue, l’artiste hésite… Mais à la fin de la soirée, Picasso lui dit : « Si ça te plaît, tu peux les prendre, mais tu dois bien les regarder de nouveau et me dire d’abord si ça te plaît vraiment ». Rouquette regarde en détail chaque dessin puis remercie infiniment l’artiste pour ce don exceptionnel pour le musée, si inattendu. L’artiste perçoit l’émotion du conservateur et prend plaisir à le taquiner. Goguenard, il lui répond alors « qu’il peut les prendre, mais doit d’abord signer un reçu ». L’artiste lui tend un papier fin et lui demande « un reçu, mais à la condition qu’il remplisse la totalité de la surface du papier ». Rouquette s’exécute sagement, puis tend la feuille à l’artiste, qui la plie en quatre et, en riant, la plonge dans l’aquarium…

À minuit, Rouquette prend congé de Picasso « au regard avide et pénétrant et qui s’apprête, comme à son habitude, à travailler toute la nuit ». Il monte en voiture, prenant alors pleinement conscience de la valeur de ce qu’il transporte. Picasso le salue et, joyeux, lui dit « eh bien tu vois, ça, c’est une bonne journée ! ». Ils ne devaient jamais se revoir.

Sommaire

Sommaire