La fabrique du regard

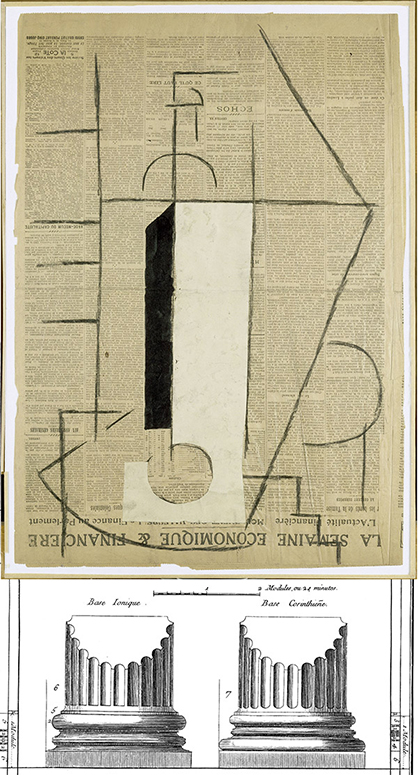

La bouteille repérée, elle apparaît dans une mise en page traditionnelle :

- La partie visuellement saillante de la bouteille se situe dans le grand carré inférieur de la feuille de journal, en position centrale.

- La largeur de la bouteille correspond à celle d’un module de page.

- La bouteille est construite sur des lignes de force de la page comme du miroir de page.

- Un espace en trois dimensions est mis en place, de manière stylisée, par la représentation sommaire d’une perspective géométrique : une ligne horizontale vers laquelle convergent deux diagonales.

Ensuite, deuxième remarque, la bouteille est définie non par son utilisation, mais par ses caractéristiques formelles :

- C’est une surface,

- évoluant dans un espace tridimensionnel…

- … dont elle partage l’intérieur d’avec l’extérieur.

- La bouteille est constituée de différentes parties,

- proportionnées les unes par rapport aux autres, dans des rapports harmonieux,

- reposant sur des jeux de formes simples.

Cette présentation à la fois traditionnelle de la mise en page, et éclatée de la bouteille relève d’un genre codifié : le dictionnaire visuel. En ce sens, notre « bouteille » pourrait être rapprochée d’autres images à caractère didactique. Prenons au hasard dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, une planche intitulée “base des cinq ordres avec celle nommée Attique”. Au milieu à gauche, Diderot présente une base, avec un étalon à côté et une règle au-dessus, vue de face et simultanément en plongée. Deux images a priori comparables, donc. Mais la différence entre Diderot et Picasso est néanmoins sensible : Diderot donne à voir sa figure d’un coup. Elle est immédiatement reconnaissable. Picasso, en revanche, laisse apparaître sa figure très progressivement. Il introduit une notion de durée dans la construction de la figure.

Un quatrième récit est donc mis en place, celui de la saisie perceptive elle-même, lorsque l’objet n’apparaît pas encore est que sa constitution va de pair avec la constitution du regard du spectateur.

La pratique d’un ralentissement de la perception (l’épochè phénoménologique) qui permet à la figure de se déployer lentement, remotive la figure de la bouteille. Le spectateur ne reconnait pas à proprement parler ce qu’il sait déjà. Il découvre ce qu’il ne savait pas encore : l’ensemble des rapports géométriques à l’œuvre dans une bouteille. La bouteille se vide ainsi de sa valeur d’usage, au profit d’une réelle saisie perceptive, attentive à son appropriation.

Sommaire

Sommaire