Georges Tabaraud et Pablo Picasso

Directeur du Patriote-Côte d'Azur[1], ancien résistant, militant au sein du PCF, Georges Tabaraud a consacré sa vie à la presse et au journalisme. Reporter avant-guerre dans la presse parisienne, il s’engage dans la Résistance avant de devenir, peu après la Libération, le rédacteur en chef du Patriote, puis son directeur jusqu'en 1977. La rencontre avec Pablo Picasso l’a marqué durablement. Devenus amis, l’artiste initie le journaliste à la compréhension de l'art pictural, de sa portée comme de son histoire.

« Je dois au journal ma rencontre avec Picasso. Elle illuminera ma vie » devait-il écrire plus tard dans ses mémoires.[2]

Tabaraud et Picasso font connaissance un jour d’août 1946, après l’adhésion de l’artiste au PCF en 1944, et son installation sur la Côte d’Azur avec sa compagne Françoise Gilot. « Pour moi, cette journée avait été extraordinaire, pleine de joie et d’admiration ; j’avais trouvé chez cet homme dont j’avais tant craint la rencontre, une fraternité, une gentillesse, une chaleur que jamais je n’aurais pu envisager. Je pensais en le quittant que jamais je n’oserai revenir », raconte-t-il dans son livre de souvenirs[3]. Mais Picasso s’attache à ce jeune militant qui a risqué sa vie avec les FTP (Francs-Tireurs et Partisans) pendant les sombres années de l’Occupation, et qui ne recherche ni gloire, ni piston.

Picasso lui téléphone, l’invite chez lui : Georges Tabaraud fréquentera l’artiste jusqu’au décès de ce dernier en 1973. Il le « suivra », en étant des fêtes données en l’honneur de Picasso à Vallauris, ou en témoin de son militantisme en faveur de la paix avec notamment la création de sa célèbre colombe (1949) mais aussi lors des crises avec le PCF, par exemple lors de l’affaire du portrait de Staline (en 1953) ou des doutes suscités par l'intervention de l'armée rouge en Hongrie (en 1956).

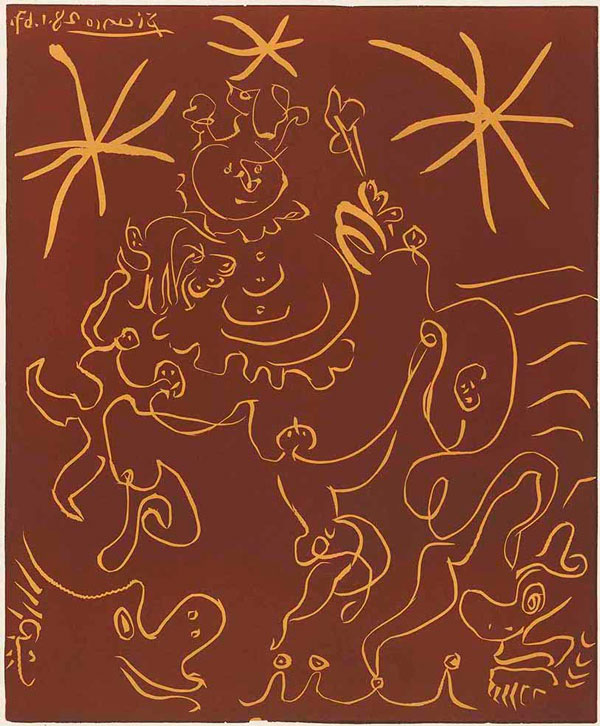

Le Patriote devient en quelque sorte « le journal de Picasso », notamment à l’occasion du carnaval de Nice : en 1951, par amitié, Picasso réalise un visage de roi bouffon pour la une du quotidien, pour ce jour particulier de liesse populaire, puis chaque année, de 1958 à 1967. Il sait que la presse est au centre de l’information des Français. Son trait, direct, s’allie avec un sentiment fraternel, une volonté d’agir et de travailler ensemble. Georges Tabaraud et Pablo Picasso s’associent pour le meilleur mais pour le pire aussi, lorsque l’actualité est grave.

Le jour du carnaval, le tirage du Patriote atteint son sommet annuel, d'autant que Picasso signe aussi en public un tirage sur beau papier de la couverture, dont la vente contribue à renflouer les caisses du quotidien, devenu par la suite hebdomadaire. C’est sa façon d’aider le journal : on sait qu’il prêtait volontiers son nom pour des causes qui lui étaient chères.

Philippe Dagen écrit dans Le Monde, au sujet des interventions de Picasso dans la presse : « Le style est celui de Picasso à cette période, un dessin très fluide et très synthétique qui indique les axes des formes et la direction des mouvements en peu de traits. Par sa sobriété, il se prête à la reproduction. Par son immédiateté, il convient à la publication. Par sa vigueur, il célèbre l'esprit de la Résistance. »[4]

Sous la responsabilité de Georges Tabaraud, Le Patriote, attache une grande importance à l’engagement politique des intellectuels. La rédaction accueillera régulièrement dans ses colonnes des écrivains, des artistes ou des graphistes, tels Nucéra, André Verdet, Michel Butor, Ernest Pignon Ernest ou le dessinateur Edmond Baudoin. En tant que directeur du journal, prenant parti pour l’indépendance de l’Algérie, Tabaraud sera confronté à la violence de l'OAS dans les années 1960, mais rien ne découragera ce militant infatigable.

Georges Tabaraud est décédé en 2008. Il laisse un héritage incroyable d’interventions diverses, réunies aux plus belles heures de la presse communiste.

[1] Le journal a été créé dans la clandestinité. Il se nommait alors Le Patriote niçois. Officiel après la Libération, à partir de 1945 il devient Le Patriote de Nice et du Sud-Est.

[2] Mes années Picasso éditions Plon, 2002.

[3] Ibid.

[4] Philippe Dagen, Picasso, « Le journalisme et le Parti », Le Monde, 19 février 2000.

Sommaire

Sommaire