Femme en robe grise, l’emblème des années de guerre par sa force et provocation.

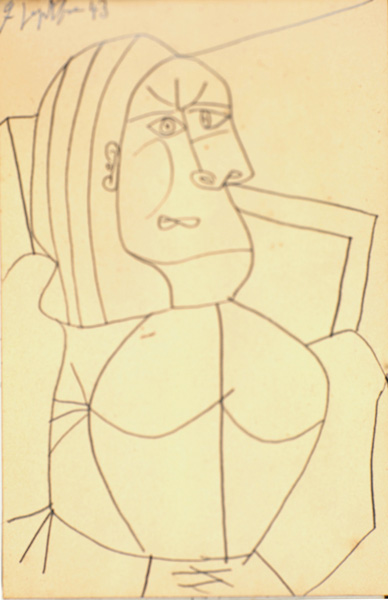

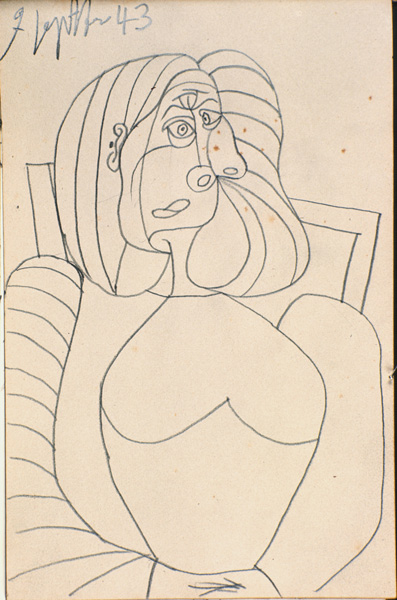

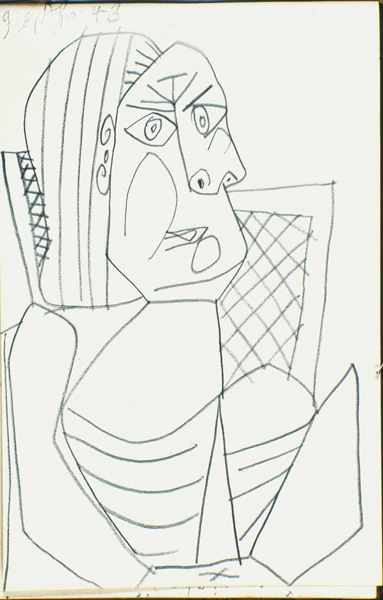

Femme assise en robe grise s’inscrit parfaitement dans ce cycle mais ici, toute la tension graphique est condensée dans la robe de la femme, le fond étant laissé presque vierge et clair. La robe par son tissu sombre, largement strié et les épaules très marquées, pointues voire saillantes, se transforme en un véritable carcan. La notion d’enfermement ne provient pas de l’entourage mais de la figure même. Maurice Jardot, déclarera dans le catalogue de la rétrospective Picasso au Musée des Arts décoratifs de 1955 : « Ces femmes assises et ces bustes de femmes qui foisonnent sous l’Occupation doivent leur indiscutable agressivité au fait que, dans les meilleurs exemples, une tête prodigieusement réinventée, parfois subtilement colorée et modelée, apparaît sur un corps "signifié" de façon admissible pour tous. Et l’agressivité est d’autant plus forte que ce décalage est plus grand » [cat. n.98]. Si le visage de cette femme, tout en courbes, semble plutôt doux ; il contraste avec les larges droites noires formant sa robe pour conférer au modèle une violence et une présence sans précédent. Ce portrait de femme se démarque en effet des femmes assises au chapeau ou des figures très stylisées réalisées par l’artiste au début de 1943. Alors que Picasso a développé dans les mois précédents de nombreux portraits de Dora Maar dont le visage se rapproche de crânes de mouton puis de formes géométriques très épurées, il opère ici un retour à une certaine forme de réalisme. Il n’existe pas d’étude à cette œuvre qui ouvre la voie à plusieurs portraits dans la même veine : le 7 et le 9 septembre, Picasso dessine dans un carnet cinq dessins représentant une femme dans un fauteuil d’osier [Z. XIII, 100, 103-106]. Le premier dessin se construit avec un fond plus complexe laissant clairement apparaître le cannage du fauteuil ; les quatre suivants se dessinent sur le même modèle pour finalement révéler une robe striée très proche de la femme en robe grise, les droites soulignant davantage les côtes de la femme. Ces études le conduisent aux deux portraits de femme assise dans un fauteuil au double profils réalisés le 23 septembre 1943 dont le très beau Femme assise (Dora Maar) Z. XIII, 102 (vente Sotheby’s 8 novembre 2012). Si le fond ocre et brun se différencie des grisailles plus froides, ici encore l’artiste met l’emphase sur les mains et la face droite du visage en pleine lumière. En jouant avec les contrastes tranchés, l’artiste intensifie la dramatisation de la scène. Début 1944, on retrouve la même tension dans l’incroyable portrait Femme en vert, [février 1944, Z. XIII, 49] aujourd’hui à la Fondation Beyeler à Bâle, dans laquelle la robe striée et compartimentée ressemble à une armure, ou encore en mai, dans Femme assise au fauteuil d’osier [Z. XIII, 328]. Ici le fauteuil d’osier pris en photo par Sidney Janis dans l’atelier des Grands Augustins en 1945 et que l’on trouvait déjà dans Femme assise en robe grise, ne fait plus qu’un avec le corps de la femme : le chemisier finement rayé poursuit les contours du fauteuil de telle sorte qu’il n’est plus possible de distinguer l’épaule droite.

Sur un plan purement iconographique, Femme assise en robe grise se juxtapose également parfaitement avec un autre chef d’œuvre de l’artiste, réalisé plus de trente ans auparavant, Femme à l’éventail, 1908 [Hermitage Museum, Saint-Pétersbourg, Z. II, 67], considérée par le biographe Pierre Daix comme « la pièce majeure de ce moment où Picasso reconsidère l’art nègre ». Cette femme primitive et monumentale, dont le visage inspiré des masques africains et dont le corps soumis à une réduction géométrique rigoureuse, ouvrait la voie au Cubisme. Picasso qui avait confié à Christian Zervos, l’éditeur des Cahiers d’Art, la tâche de réaliser le catalogue raisonné de ses peintures et dessins en 1930, collabore avec lui durant toute l’Occupation sur la publication du volume 2, en deux parties, consacré au Cubisme - le tome 1 sortira en 1942 alors que le deuxième tome sera publié en 1949. L’artiste qui voit régulièrement l’éditeur et l’aide à répertorier les images de ses anciennes œuvres, est alors imprégné de l’imagerie primitive et cubiste. Les deux femmes ont la même posture, épaules exagérément carrées et même position des bras, et surtout une frontalité commune dans l’espace du tableau. Si Femme à l’éventail est considérée aujourd’hui comme une icône du proto-cubisme par son hiératisme et sa monumentalité, Femme en robe grise par sa force et provocation, peut être perçue comme l’emblème des années de guerre, l’archétype même de l’art dit "dégénéré", un symbole de résistance.

Sommaire

Sommaire