Les céramiques de Picasso entre expérimentation et improvisation

Pendant les vacances avec Françoise Gilot sur la Côte d’Azur, Picasso visitait fin juillet 1946 la poterie Madoura à Vallauris, dirigée par Suzanne et Georges Ramié.

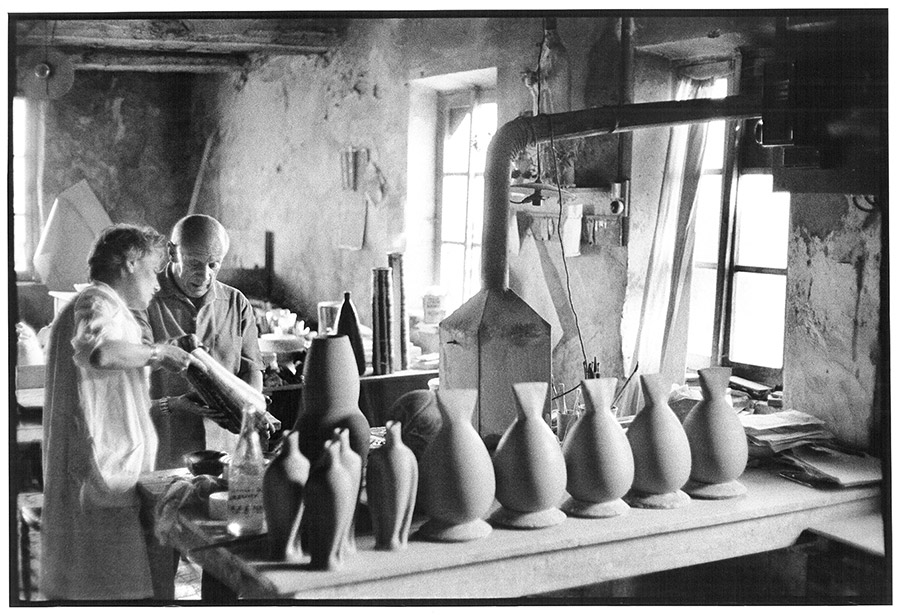

Le 26 juillet 1946, Jules Agard, le maître tourneur de Madoura, façonna au tour trois pièces en argile pour Picasso qui les modifia ensuite parmi lesquelles une Tête de faune [1], composée d’une forme creuse, tournée et remodelée par l’artiste et montée sur un petit socle. Fin juillet 1947, Picasso est retourné à Madoura et a commencé une création céramique intense avec l’équipe des époux Ramié. (fig.1)

À Madoura, atelier fondé en 1938, des objets utilitaires – plats, vases et divers récipients – ont été fabriqués en série à partir de formes et de techniques provençales traditionnelles. Suzanne Ramié a également réinterprété des objets utilitaires en mettant l’accent sur l’équilibre entre plasticité, volume et contours. Utilisant la technique de la faïence, les pièces ont été cuites à basse température (960-980°C), dans un four traditionnel alimenté au bois de pin, qui fut utilisé jusqu’en 1954. Vers la fin de l’année 1947, un petit four électrique fut également installé.[2]

C’est pendant son adolescence que Picasso a fait ses premières expériences avec la céramique mais ce n’est qu’à partir de l’été 1947 qu’il entreprend, à Vallauris chez Madoura, une activité prolifique dans ce domaine, en créant, jusqu’à la fin de l’année 1948, deux mille pièces uniques. (fig.2) Il poursuivra son œuvre céramique estimée à plus de 3000 pièces uniques jusqu’en 1971, à l’âge de quatre-vingt-dix ans.

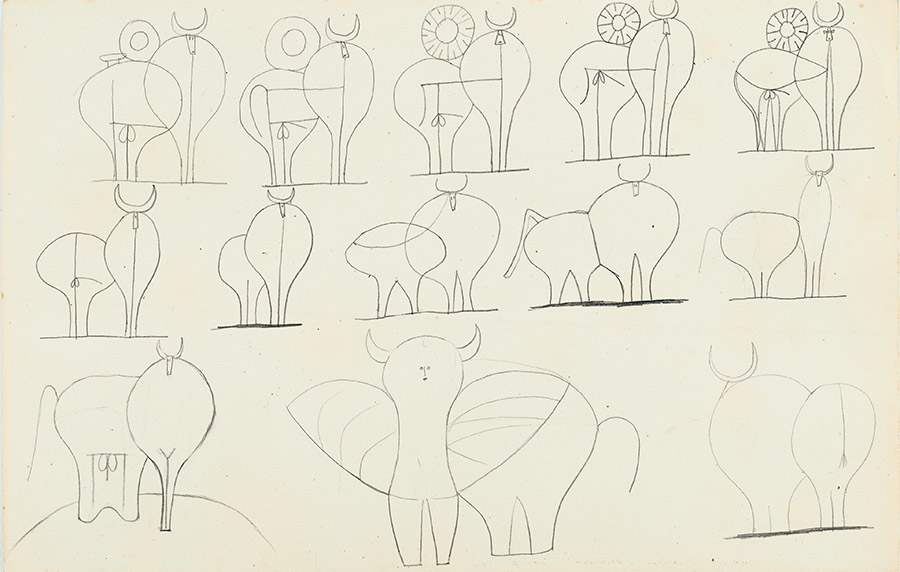

Dans le travail de Picasso avec la céramique, l’expérimentation et l’improvisation jouent un rôle décisif. À Madoura, il effectue des recherches dans tous les domaines de la céramique, tant sur le plan formel qu’au niveau technique. Mêlant la sculpture, la peinture et les techniques d’impression, il parvient en effet à créer de nouvelles formes plastiques qui l’intéressaient depuis la création de ses sculptures polychromes cubistes et de ses assemblages d’objets antérieurs et qui auront une répercussion perceptible à travers toute son œuvre ultérieure.[3] La tendance prononcée de Picasso à transformer des objets en représentations figuratives l’a conduit à s’exprimer à travers ce médium tant à titre de peintre qu’en tant que sculpteur. La troisième dimension des objets céramiques constituait pour Picasso un nouveau champ d’action artistique, lui permettant de leur accorder une portée sémantique et conceptuelle par son utilisation de la surface et du volume en tant que principes fondamentaux. (fig.3)

[1] Werner Spies / Christine Piot, Picasso Sculpteur, Hatje Cantz-Verlag Ostfildern / Éditions du Centre Pompidou Paris, 2001, (Spies) n° 378 A.

[2] Jean Ramié, « Précis technique – Les recherches de Picasso », in catalogue de l’exposition: Picasso céramiste à Vallauris – Pièces uniques, Paris, Chiron 2004, p. 61-67 ; Alain Ramié, lettre à l’auteur du 25 avril 1997 ; Yves Peltier, « Madoura : un atelier, une communauté de travail » in catalogue de l’exposition Picasso et la céramique, Québec, Toronto, Antibes 2004-2005, Paris, Éditions Hazan 2004, p. 121.

[3] Par exemple Les Verres d’absinthe 1914, Spies n° 36 a-f ; La Femme au jardin 1927, Spies 72 I.

Photo David Douglas Duncan, 1957. Collection particulière. © DD Duncan © Succession Picasso 2020

Collection particulière. Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, Madrid

© FABA Photo: Eric Baudouin

© Succession Picasso 2020

Photographie d’Edward Quinn

© edwardquinn.com

© Succession Picasso 2020

Sommaire

Sommaire